Der Pedro von Graupner

Der Pedro von Graupner ist ein einfacher Elektro-Motorsegler. Er wird über Seiten- und Höhenruder gesteuert und von einem Motor Speed 600 8,4 V mit Faltpropeller 20/11 cm bzw. 8/4,5" angetrieben. Ein 7-Zellen-Akku versorgt über BEC in einem Standard-Regler auch die Fernsteuerung. Modell und Ausrüstung sind insgesamt relativ preisgünstig.

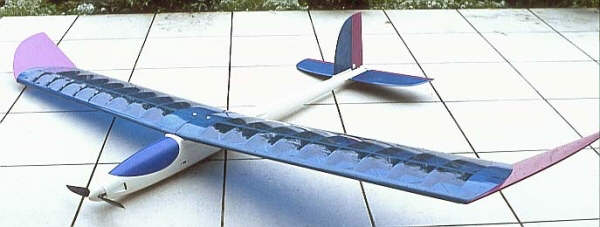

Der Wirkungsgrad des Antriebs liegt sicher näher bei 0 % als bei 100 %. Man erreicht aber mit kurzen Steigflügen und ansonsten Gleitflug auch ohne Thermik Flugzeiten von 20 min. Die angenehme Größe (ca. 1,8 m Spannweite, 1 m Länge), das 'mittlere' Gewicht (ca. 1,35 kg) und die resultierende 'mittlere' Flächenbelastung (ca. 40 g/qdm) machen den Pedro zu einem guten Anfängermodell. Hinzu kommen sehr gute Flugeigenschaften und erstaunlich gute Flugleistungen.

Der rechteckige Flügelgrundriß bewirkt nicht nur (für den Hersteller) einfachen Bau, sondern auch (für den Modellflieger) gutmütiges Überziehverhalten. Die Flügelohren bzw. 'Tiplets' sind ebenfalls einfach zu bauen und bringen gute Stabilität und Kurvenverhalten. Mit ihrer V-Stellung von 30 ° machen sie aus den 3 ° V-Stellung des eigentlichen Flügels rechnerische 9 °. Das Flügelprofil ist recht dick (was gute Festigkeit bedeutet), aber trotzdem 'gutmütig' und für relativ schnelles fliegen geeignet. Laut Graupner ist es SPICA modifiziert, was wohl bedeutet, daß die Dicke von 11 % auf 14 % erhöht und die Wölbung so vergrößert wurde, daß die Unterseite gerade blieb.

Die Einstellwinkeldifferenz ist durch den Rumpf fest vorgegeben, paßt aber sehr gut, der angegebene Schwerpunkt ebenfalls. Seiten- und Höhenruder sind sehr gut dimensioniert. Ihre Wirksamkeit ist genau richtig, gleichgültig ob der Motor läuft oder nicht. Luftöffnungen im Rumpf neben dem Motor und hinter dem Flügel sorgen für gute Kühlung der 'Innereien' Motor, Regler und Akku. Weil die Bowdenzüge aus Kunststoff sind, kann die Antenne im Rumpf nach hinten verlegt werden und dort noch ein Stück heraushängen. So ergeben sich gute Empfangsbedingungen und Schutz vor Störungen. Der Motor ist gut entstört.

Als Fernsteuerung verwende ich 'The Brick' von Multiplex, eine Einheit aus Empfänger und zwei Servos. Das macht den Einbau sehr einfach und ist recht preis- und gewichtsgünstig. Der Regler ist ein Multicont mc 40/16 BEC/EMK, ebenfalls von Multiplex. Der Akku ist eine 'Sparversion' mit 1500 mAh Kapazität, was 5½ Minuten Motorlaufzeit bringt. Die Gewichte: Motor 230 g, Regler 42 g, Fernsteuerung 75 g, Akku 380 g. Das Modell wiegt insgesamt ungefähr 1350 g.

Aufbau

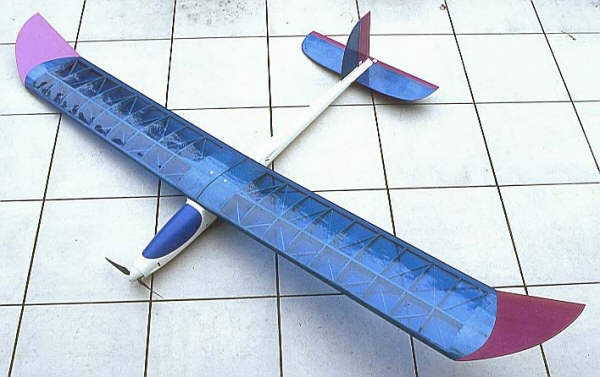

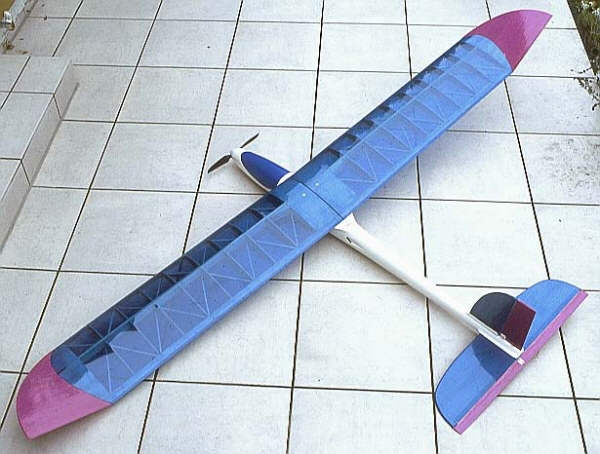

Der Pedro hat einen Rumpf aus ABS-Kunststoff, Leitwerke aus 4mm-Balsa, Flügel in 'geodätischer' Bauweise und ist fertig mit Folie bespannt. Die Ruder sind bereits mit Scharnierband an die Leitwerke geklebt. Wahrscheinlich werden Flügel und Leitwerk irgendwo im Ausland (Tschechien, Fernost, Mittelamerika) gefertigt. Der Rumpf wird in vielen Graupner-Modellen verwendet und in Deutschland hergestellt.

ARF bedeutet in diesem Fall, daß noch Holzteile in den Rumpf geklebt werden müssen, an denen Motor, Fernsteuerung, Flügel und Leitwerk befestigt werden. Das sollte eigentlich nicht schlimm sein, aber es gestaltet sich doch recht ärgerlich. Man findet keine ebene Auflagefläche, die Teile passen nicht richtig oder man kommt nicht an die Stellen im Rumpf heran, meist alles zusammen. Schließlich sind noch einige Dinge zu beklagen, die schon 'fertig' sind.

Der ABS-Kunststoff hat natürlich für den Hersteller den Vorteil geringer Kosten. Im Prinzip genügt er auch den Anforderungen, hat aber zwei Nachteile: (1.) Im Winter sollte man nicht fliegen, weil der Kunststoff bei niedrigen Temperaturen spröde wird. (2.) Bei der Herstellung des Rumpfes in einer Art Schleudergußverfahren entsteht innen am Motorspant ein Wulst. Zur Verstärkung muß dort ein rundes Stück Sperrholz eingeklebt werden. Das geht nur, wenn man eine dem Wulst entsprechende Rille in das Sperrholz feilt und viel Klebstoff zum Ausfüllen der Lücken aufträgt. Außerdem muß die Auflagefläche für den Motor den richtigen Sturz und Seitenzug behalten und darf nicht 'schief' werden.

Der Motor wird von innen durch die Bohrung im Motorspant gesteckt und von

außen mit zwei Schrauben befestigt. Spinnergrundplatte und Klemmstück

bilden eine Einheit. Nachdem die Propellerblätter an der Grundplatte

montiert sind, wird diese Einheit auf die Motorwelle geschoben und so geklemmt,

daß ein wenig Zwischenraum zum Rumpf bleibt. Schließlich wird die

Spinnerkappe aufgesetzt. Vor der Montage muß man die Anschlußkabel und

den beigelegten Kondensator (470 nF, 250 V) anlöten. Die beiden

Kondensatoren zwischen Anschlüssen und Gehäuse sind bereits im Motor.

Der Motor wird von innen durch die Bohrung im Motorspant gesteckt und von

außen mit zwei Schrauben befestigt. Spinnergrundplatte und Klemmstück

bilden eine Einheit. Nachdem die Propellerblätter an der Grundplatte

montiert sind, wird diese Einheit auf die Motorwelle geschoben und so geklemmt,

daß ein wenig Zwischenraum zum Rumpf bleibt. Schließlich wird die

Spinnerkappe aufgesetzt. Vor der Montage muß man die Anschlußkabel und

den beigelegten Kondensator (470 nF, 250 V) anlöten. Die beiden

Kondensatoren zwischen Anschlüssen und Gehäuse sind bereits im Motor.

Der Flügel wird mit zwei Nylonschrauben am Rumpf befestigt (Bilder weiter unten), was eine gute Lösung ist. Unter den Kunststoffsteg des Rumpfes ein Sperrholzbrettchen und zwei Holzkeile zu kleben, ist keine große Sache. Leider nur paßte die Neigung der Keile nicht ganz zum Knick des Steges, und man muß erst noch die Lage der Schraubenlöcher nach den Bohrungen im Flügel anzeichnen und die Löcher in den Rumpfsteg bohren. Schließlich sind zwei Blechmuttern von unten (innen) in die Löcher zu kleben, wo man nicht kontrollieren kann, ob die Teile richtig liegen oder ob Klebstoff hineingekommen ist.

Das Seitenleitwerk wird einfach in den entsprechenden Schlitz in der

Rumpfoberseite geschoben und in der Rille, welche den Sporn bildet,

festgeklebt. Das geht problemlos, im Gegensatz zur Befestigung des

Höhenleitwerks. Dieses soll abbaubar bleiben und wird nur in den

waagerechten Rumpfschlitz geschoben und mit einer Nylonschraube

festgeklemmt. Die Mutter als Gegenstück ist eine Blechmutter,

die in einem Sperrholzstück klebt, das aus zwei unterschiedlich

breiten Stücken zusammengeklebt wird. Diesen 'Klotz' muß man

dann in den Rumpf einkleben, so daß die Verschraubung richtig liegt

und ausgerichtet ist. Das geht nicht problemlos, sondern nur mit viel

Klebstoff und 'Fummelei'.

Das Seitenleitwerk wird einfach in den entsprechenden Schlitz in der

Rumpfoberseite geschoben und in der Rille, welche den Sporn bildet,

festgeklebt. Das geht problemlos, im Gegensatz zur Befestigung des

Höhenleitwerks. Dieses soll abbaubar bleiben und wird nur in den

waagerechten Rumpfschlitz geschoben und mit einer Nylonschraube

festgeklemmt. Die Mutter als Gegenstück ist eine Blechmutter,

die in einem Sperrholzstück klebt, das aus zwei unterschiedlich

breiten Stücken zusammengeklebt wird. Diesen 'Klotz' muß man

dann in den Rumpf einkleben, so daß die Verschraubung richtig liegt

und ausgerichtet ist. Das geht nicht problemlos, sondern nur mit viel

Klebstoff und 'Fummelei'.

Für den Einbau der Fernsteuerung bevorzuge ich die einfachste Lösung. 'The Brick' wird ohnehin mit einer Bodenplatte befestigt. Eine Akkurutsche, wie sie jetzt in Mode gekommen ist, sehe ich nicht als vorteilhaft an. Wenn der Akku bei einer 'Stecklandung' herausfliegt, reißt auch viel ab, wahrscheinlich nicht weniger, als wenn er im Modell bleibt. Ein solcher Absturz hat jedenfalls beim Pedro nicht zu großen Schäden geführt.

Hier wurde ein Sperrholzbrettchen im Umriß der Rumpfkontur angepaßt und auch noch entsprechend angeschrägt. Mit Epoxikleber wurde es dann im Rumpf fixiert. Hinten wurde, ebenfalls mit Epoxikleber, die Befestigungsplatte für die Fernsteuerung aufgeklebt und davor ein langer Streifen (selbstklebendes) Klettband für den Akku.

Nicht durch einen Absturz, sondern als Ursache eines Absturzes

löste sich die Befestigungsplatte der Fernsteuerung, möglicherweise

durch Schwingungen. Entsprechend den Angaben von Multiplex war zwar die Platte

vor dem Kleben gut aufgerauht worden, aber man konnte nachher den Klebstoff mit

dem Fingernagel ablösen. Der Kunststoff, aus dem die Platte besteht, ist

weich und zäh wie Nylon. Man müßte wohl Aktivator oder

Sekundenkleber als Haftgrund verwenden. Einfacher und noch sicherer erschien

mir doppelseitiges Klebeband mit einer dünnen Zwischenlage Schaumstoff,

um Unebenheiten auszugleichen. Das Zeug klebt 'wie Gift'. Um nichts

unversucht zu lassen, habe ich dann noch mit kurzen Senkkopfschrauben

die Befestigungsplatte angeschraubt.

Nicht durch einen Absturz, sondern als Ursache eines Absturzes

löste sich die Befestigungsplatte der Fernsteuerung, möglicherweise

durch Schwingungen. Entsprechend den Angaben von Multiplex war zwar die Platte

vor dem Kleben gut aufgerauht worden, aber man konnte nachher den Klebstoff mit

dem Fingernagel ablösen. Der Kunststoff, aus dem die Platte besteht, ist

weich und zäh wie Nylon. Man müßte wohl Aktivator oder

Sekundenkleber als Haftgrund verwenden. Einfacher und noch sicherer erschien

mir doppelseitiges Klebeband mit einer dünnen Zwischenlage Schaumstoff,

um Unebenheiten auszugleichen. Das Zeug klebt 'wie Gift'. Um nichts

unversucht zu lassen, habe ich dann noch mit kurzen Senkkopfschrauben

die Befestigungsplatte angeschraubt.

Diese Befestigung hielt dann dem härtesten Absturz stand. Nun löste sich aber das Sperrholzbrett vom Rumpf, glücklicherweise nur zur Hälfte. Nachdem dieser Teil mit Sekundenkleber wieder befestigt war, löste sich die andere Hälfte bei einer gar nicht so harten Landung und mußte auch mit Sekundenkleber wieder befestigt werden. Der Rumpf war angerauht worden, bevor das Sperrholzbrett mit Stabilit Express eingeklebt wurde. Den Epoxikleber braucht man auch, um Unebenheiten und Spalte auszufüllen. Man sollte aber wohl in jedem Fall vorher Aktivator oder Sekundenkleber auftragen, damit die Klebung hält, oder gleich mit Sekundenkleber und Mikroballons als Füllmasse arbeiten.

Übrigens kann der Akku bei einem Absturz die Klebung des Sperrholzbretts nicht sprengen, weil sein Schwerpunkt dicht daran liegt und deshalb hauptsächlich Scherkräfte auftreten. Die Fernsteuerung mit ihrem zwar geringen Gewicht, aber hochliegenden Schwerpunkt kann dagegen das Brett regelrecht 'abschälen'. Auch beim härtesten Absturz wurde der Akku vom Klettband so weit gehalten, daß seine Bewegungsenergie größtenteils darin vernichtet wurde und er nicht zerstörend auf den Motor prallte. Das Klettband selbst hält 'bombenfest' auf dem Sperrholzbrett, das nur mit feinem Schleifpapier glattgeschliffen wurde.

Einbau der Fernsteuerung

Die Rohre der mitgelieferten Bowdenzüge sind zunächst hinten am Rumpf in die schön geformten Öffnungen zu kleben. Der Klebstoff sieht auf dem weißen Rumpf häßlich aus, aber im Flug sieht man es nicht. Dann sind die metallenen Gewindehülsen auf die Adern der Bowdenzüge zu schieben, mit einem Seitenschneider zu klemmen und zusätzlich mit Sekundenkleber zu sichern. Das hält wirklich gut, aber es bleibt nur noch sehr wenig Spielraum, wenn dann noch die Gabel auf das Gewindestück geschraubt wird.

Bei Seiten- und Höhenruder ist es das gleiche. Bei Bewegung biegen und klemmen die Züge und haben eben ausreichend Spielraum. Die Ruderhörner sind robust und halten das aus, aber man sollte sie auch möglichst 'in Richtung' der Züge ausrichten. Die Bowdenzüge an Ruderhorn und Servohebel weiter innen einhängen will ich nicht, um die Kräfte und das Spiel in der Anlenkung möglichst klein zu halten.

Die mitgelieferten Gabeln aus Nylon sind sehr gut, wenn man auch zunächst

den Grat entfernen muß. Sie sind so zäh, daß sie auch den

schlimmsten Absturz heil überstanden haben. An der Fernsteuerung habe

ich sie gerne verwendet, weil sie dort nur selten 'geöffnet' werden

müssen. Weil das Höhenleitwerk abnehmbar ist, muß auch dessen

Rudergabel öfter abgenommen werden können. Das traue ich Gabeln aus

Stahl eher zu, weshalb ich an beiden Rudern solche einsetze. Sie federn einfach

auf, während die Nylongabeln gerastet sind.

Die mitgelieferten Gabeln aus Nylon sind sehr gut, wenn man auch zunächst

den Grat entfernen muß. Sie sind so zäh, daß sie auch den

schlimmsten Absturz heil überstanden haben. An der Fernsteuerung habe

ich sie gerne verwendet, weil sie dort nur selten 'geöffnet' werden

müssen. Weil das Höhenleitwerk abnehmbar ist, muß auch dessen

Rudergabel öfter abgenommen werden können. Das traue ich Gabeln aus

Stahl eher zu, weshalb ich an beiden Rudern solche einsetze. Sie federn einfach

auf, während die Nylongabeln gerastet sind.

Die Fernsteuerung muß im Pedro so weit wie möglich hinten im Rumpf

eingebaut werden. Das gilt für die Ruder-Empfänger-Kombination wie

für einzelne Servos. Die Bowdenzugröhrchen müssen dann weit

gekürzt und hinten im Rumpf an die Innenseite geklebt werden. Einerseits

brauchen die Anlenkungen (Gabel, Gewindehülse, Ruderbewegung) genügend

Platz, andererseits müssen die Züge gut mit den Servohebeln fluchten.

Wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht mehr, aber ich will es auch

nicht mehr wissen, weil ich mich über diese elende Fummelei maßlos

geärgert habe.

Die Fernsteuerung muß im Pedro so weit wie möglich hinten im Rumpf

eingebaut werden. Das gilt für die Ruder-Empfänger-Kombination wie

für einzelne Servos. Die Bowdenzugröhrchen müssen dann weit

gekürzt und hinten im Rumpf an die Innenseite geklebt werden. Einerseits

brauchen die Anlenkungen (Gabel, Gewindehülse, Ruderbewegung) genügend

Platz, andererseits müssen die Züge gut mit den Servohebeln fluchten.

Wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht mehr, aber ich will es auch

nicht mehr wissen, weil ich mich über diese elende Fummelei maßlos

geärgert habe.

Es ist dagegen ganz leicht, 'The Brick' nach hinten in die Befestigungsplatte zu schieben (vorher die Antenne durch den Rumpf ziehen und den Regler anschließen) und vorne festzuschrauben, die Bowdenzüge abzulängen und die Gewindestücke aufzubringen. Die gerade Stellung der Ruder justiert man dann zuerst durch Verdrehen der Gabeln und schließlich mit dem Computersender, in dem man auch die Ruderausschläge genau einstellt.

Übrigens werden natürlich zuerst die Anlenkungen an der Innenseite der Bowdenzüge befestigt, die Züge dann von innen durch die Röhrchen geschoben, hinten (wo sie frei zugänglich sind) abgelängt und dort die Anlenkungen angebracht. Es ließ sich nur andersherum leichter beschreiben.

Mit der Lage des Akkus wird der Schwerpunkt eingestellt. Man braucht kein Blei, sondern der Akku muß im Gegenteil weit hinten liegen, weil der Motor recht schwer ist. Viel Spielraum ist nicht mehr zwischen Akku und Fernsteuerung, um z.B. einen längeren Akku (8 Zellen) einzusetzen. Hier beweist sich die Notwendigkeit, die Steuerung weit hinten in den Rumpf einzubauen. Es gibt natürlich leichtere und bessere Antriebe mit Getriebe, aber die sind auch wesentlich teurer.

Das Kabel vom Regler zur Fernsteuerung ist gerade so lang, daß der Regler vor den Akku zu liegen kommt. Die vorhandenen Kabel vom Regler zum Akku und zum Motor sind ebenfalls recht lang, aber ich wollte sie nicht kürzen, weil ich zu bequem zum löten war. Der 'freischwebende' Einbau des Reglers (wenn man hier von Einbau sprechen kann) hat sich bewährt. Die Kühlung ist gut und es gibt keine merklichen Störungen. An die Stecker kommt man gut heran.

Mängel

Über manche Ärgernisse beim 'Bau' des Pedro kommt man hinweg. Sie sind vielleicht vergessen, wenn das Modell fertig ist. Es bleibt aber einiger Ärger mit dem Modell, der auf konstruktiven Mängeln beruht. Es handelt sich um die Flügelbefestigung und die Leitwerksanordnung.

Die Flügel sind im großen und ganzen sauber gebaut und bespannt. Daß in das linke Flügelende 10 g Blei geklebt werden mußten, damit der Fügel ausgewogen war, ist nichts besonderes. Neben einigen Wellen in der Bespannung irritierte nur ein großes Astloch ausgerechnet in einem der Verstärkungskeile in der Mitte hinter dem Hauptholm (in beiden Bildern im unbeplankten Feld zu sehen). So etwas muß auch bei einem Billigmodell nicht sein.

Wirklich problematisch war dann die Steckverbindung der beiden Flügelhälften. Die Messingrohre sind parallel zu den Gurten in den Hauptholm bzw. die Verstärkungskeile eingelassen. Der Stahlstift (5 mm) ist dafür geknickt (6°), um die V-Form von 3° zu erreichen. Die beiden Wurzelrippen sind um je 3° geneigt, so daß die Flügelhälften bündig aneinanderliegen. So entsteht aber zwischen den Messingrohren ein scharfer Knick von 6°. Den Stahlstift kann man natürlich nicht so scharf knicken, sondern nur etwas rund biegen. Er mußte erst mühsam mit Feile und Schleifpapier bearbeitet werden, bis er in beiden Messingrohren so weit verschwand, daß die Flügelhälften wirklich aneinander liegen konnten.

Als Problem bleibt dann immer noch, daß der Stift in genau der richtigen Lage in beide Flügelhälften gehört, damit diese eng aneinander liegen und fluchten. Im Extremfall kann man den Stift um 90° drehen. Dann entsteht keine V-Form, sondern eine Pfeilung des Flügels, und die beiden Hälften stoßen nur an der End- oder Nasenleiste aneinander. In der richtigen Lage muß man die Flügelhälften zunächst einmal mit Klebeband fixieren und dann auf dem Rumpf korrekt ausrichten. Der Flügel muß ganz symmetrisch, nur mit V-Form und ohne Pfeilung, und senkrecht zur Rumpfachse fixiert werden. Durch die fertigen Löcher in den Flügelhälften sind dann die Löcher in der Befestigung am Rumpf anzuzeichnen oder gleich zu bohren. Von innen werden Blechmuttern eingeklebt (s.o.) und der Flügel dann mit Nylonschrauben montiert.

Nun stimmt zunächst einmal alles. Der Flügel hat sogar die Tendenz, sich unter Last in die V-Form auszurichten. Allerdings kommt durch den Luftwiderstand und Berührungen mit Gras auch eine Tendenz zur Pfeilung hinzu. Alles, was den Flügel daran hindern kann, sind die Nylonschrauben. Sie verhindern, daß die Flügelhälften voneinander wegrutschen können. Dabei werden sie auf Scherung beansprucht, was man gut an entsprechenden Kerben im Gewinde erkennen kann. Weil die Nylonschrauben relativ weich sind, können die Flügelhälften immer etwas verrutschen, auch unsymmetrisch, so daß links und rechts verschiedene Pfeilungswinkel entstehen. Die Reibung zwischen Flügel und Rumpf reicht keinesfalls aus, das Rutschen zu verhindern.

Bei einem Absturz wurde eine Flügelhälfte so stark beschädigt, daß ich zwei neue kaufte. Der Stahlstift paßte natürlich gut, aber die Bohrungen für die Nylonschrauben waren nicht genau an derselben Stelle. Glücklicherweise lagen sie enger aneinander als beim alten Flügel, so daß Sperrholzauflagen auf den Wurzelrippen wieder Spielfreiheit zwischen den Flügelhälften herstellen konnten (siehe Bilder). Die Bohrungen waren jetzt aber auch in Längsrichtung (anders) versetzt, so daß der Flügel nicht mehr von vorneherein senkrecht zur Rumpfachse liegt, sondern schräg bzw. rechts und links unterschiedlich gepfeilt.

Was das bei dem Flügel mit Tiplets bedeutet, kann man sich leicht ausmalen. Das Modell bekommt eine starke Kurventendenz, die man im Gleitflug kaum mit dem Seitenruder ausgleichen kann, also auch nicht wegtrimmen. Im angetriebenen Flug dagegen reicht die Ruderwirkung aus und man muß sich umstellen. Mindestens (und gerade) der Landeanflug wird sehr schwierig.

Man muß also die beiden Flügelhälften mit dem Stahlstift aneinanderstecken, den Flügel mit den Nylonschrauben so fest wie möglich auf den Rumpf schrauben und dann ausrichten. Mann kann nur hoffen, daß während des Fluges keine heftigen Böen den Flügel wieder verrutschen lassen. Nach jeder Landung ist er es jedenfalls. Die Nylonschrauben sind oft zu wechseln, weil sie stark gekerbt werden. Auf dem Bild oben erkennt man auch, wie die Endleisten durch die Flügelverdrehung verbeult werden.

Der ganze Schlamassel könnte leicht vermieden werden. Der Hersteller schafft es exakt, die Messingrohre in die Flügelhälften einzubringen und die Wurzelrippen zu neigen. Dazu wird er eine Lehre oder Vorrichtung benutzen. Dann wäre es auch nicht schwierig, die Bohrungen für die Messingrohre in einem Winkel von 3° zu setzen. Platz genug ist im Flügel, und der Stahlstift müßte nicht gebogen werden. Die Löcher für die Nylonschrauben kann man auch mit einer einfachen Lehre präzise an die richtige Stelle bringen. Das wäre alles nicht kostspieliger als der jetzt gelieferte Sch...

Nur wenig Mehrkosten würden weitere Verbesserungen bringen, die man selber nachträglich anbringen könnte, die aber nur Sinn hätten, wenn die Flügelverbindung besser wäre (so viel Konjunktiv macht ganz schwindelig). Ein Stift, der die Flügelhälften hindert, sich gegeneinander zu verdrehen, zwei Stifte, die den Flügel hindern, sich gegen den Rumpf zu verdrehen, und eine Klammer oder Raste, welche die Flügelhälften zusammenhält, können nicht aufwendig sein. Gerade darum ist es aber ärgerlich, wenn man sie selbst anfertigen muß, wo der Hersteller mit seinen Lehren und Vorrichtungen (Stückzahlen) es so leicht hätte.

Das andere wirkliche Problem ist die Leitwerksanordnung. Auf dem Bild weiter oben sieht man, wie das Höhenleitwerk in der Mitte eingeschnitten ist, damit es halb in das Seitenleitwerk hineingeschoben werden kann. Aerodynamisch ist diese Auslegung sehr gut, für die Festigkeit aber schlecht. Wie man vielleicht auf den ersten drei Bildern erkennen kann, berührt das Höhenleitwerk vor dem Flügel den Boden, wenn man nur etwas schräg landet. Das kommt häufig vor, weil der Flügel meist schief auf dem Rumpf sitzt (s.o.) und der Pedro keine Querruder hat. Das Höhenleitwerk bekommt also Schläge schräg von unten und von der Seite.

Das Höhenleitwerk ist sehr bruchgefährdet, weil nur die halbe Tiefe als 'Träger' wirkt und Einschnitt und Bohrung Kerbwirkung haben. Das Leitwerk wird also leicht in der Mitte durchbrechen, dann auch noch unbemerkt, weil der Riß im Rumpf verborgen ist. Es hilft, wenn man die Klemmung mit der Nylonschraube fest anzieht, weil dann die Auflageflächen für das Höhenleitwerk am Rumpf mittragen.

Die Klemmung hält aber nicht so fest, daß sie ein seitliches Verrutschen des Höhenleitwerks verhindern könnte. Im Bild weiter oben sieht man, daß aus der Bohrung für die Klemmschraube ein Langloch geworden ist. Das wäre gar nicht schlimm, aber das Höhenleitwerk kann das Seitenleitwerk glatt durchschlagen, wiederum im Rumpf verborgen. Im Bild kann man gut die mit Sekundenkleber 'geheilte' Bruchstelle erkennen.

Nach buchstäblich 'schrägen' Landungen sollte man also das Leitwerk kontrollieren. Dazu muß man unbedingt das Höhenleitwerk ausbauen (vielleicht ist es deshalb demontierbar gemacht). An der Leitwerkskonstruktion kann man leider selbst nichts verbessern, und es ist ja auch schon wieder ärgerlich, daß man das tun müßte. Es läuft darauf hinaus, ein neues Leitwerk zu bauen, bei dem das Höhenleitwerk keinen Schlitz hat.

Das Seitenleitwerk müßte dann nur mit seinem vorderen Streifen tragen, was nicht schlimmer wäre als jetzt beim Höhenleitwerk. Im Gegenteil, das Seitenleitwerk kann bei Landungen nicht geschlagen werden und das Höhenleitwerk auch noch beschädigen. Eine weitere Verbesserung wäre, die Leitwerksflossen aus Balsasperrholz zu schneiden und große Erleichterungslöcher vorzusehen, oder sie gleich in Fachwerkbauweise anzufertigen.

Fazit

im Telegrammstil:

- hervorragendes Anfängermodell

- sehr gute Flugeigenschaften

- gute Flugleistungen

- einfach und billig

- robust

- nur noch 'Verbindungsteile' einzubauen

- aber ärgerliche 'Fummelei' beim 'Bau'

- Flügelverbindung und Leitwerk fehlkonstruiert

- kein Wintermodell

- Qualität ausreichend

Der Graupner-Katalog zeigt einige Modelle mit dem gleichen Rumpf wie beim erst 1999 herausgekommenen Pedro. Bei allen scheint das Leitwerk besser zu sein, besonders beim 'Bussard', der auch einen sehr schönen Flügel und einen Getriebeantrieb hat. Der Pedro ist eben ein Billigmodell (aber selbst das ist relativ, wie z.B. auch ARF). Deshalb würde ich ihn aus heutiger Sicht nur noch empfehlen, wenn man auf den Pfennig (oder Cent) achten muß

Außerdem darf man nicht so leicht ärgerlich werden wie ich, wenn man den Pedro oder ähnliche Modelle kauft, besonders auch 'weiterführende' mit Querrudern wie den 'Thermik Sport' oder 'Maxie'. Bei denen muß man ebenfalls die kniffligsten Arbeiten, die dem Hersteller leicht fallen würden, selbst machen (Flügel- und Leitwerksbefestigung). Das ist allerdings nicht auf Graupner beschränkt, sondern in der Branche weithin üblich, was natürlich kein gutes Licht auf diesen Markt und seinen 'Führer' wirft. Die einzige Ausnahme, die ich kenne (CHK), weist mit Recht besonders darauf hin.

Dann ist da noch die Sache mit den Querrudern. Mir als Pilot fehlten nur die richtigen Reflexe, ein Modell zu steuern, das quer zu mir oder auf mich zu fliegt, sowie das 'Gefühl' für das Steuern ohne 'Gefühl', nur nach dem Ausschlag und der Federkraft der Knüppel an der Fernsteuerung. Das Fehlen der Querruder war keine Erleichterung, sondern eine Erschwernis. Man kann das Modell - vor allem beim Landen - nicht gerade aufrichten, ohne ungewollte Bewegungen hervorzurufen. Außerdem ist die Reaktion (Rollen) auf das Seitenruder (Schieben) sehr verzögert. Ich meine aber (auch als Fluglehrer), daß man auch 'von null' fliegen lernen kann mit einem Querrudermodell. Wenn es unbedingt ein Zweiachsmodell sein soll, würde sich übrigens der Brummi von Multiplex wesentlich besser eignen, auch wenn er kein ausgesprochener Segler ist.

Unter heutigen Umständen halte ich die Frage 'Seiten- oder Querruder' nur für eine Frage des Aufwandes: ein Dreiachsmodell ist halt teurer und schwerer. Mit Querrudern lernt auch ein 'blutiger' Anfänger gleich, wie man ein Flugzeug und eben auch ein Modell 'richtig' steuert. Man vermeidet gerade die anfangs unnötigen Komplikationen. Durch Differenzierung der Querruder und Zumischung von Seitenruder kann man mit nur einem Knüppel koordiniert steuern. So, wie man Seiten- und Querruder gegenläufig ('gekreuzt') einsetzen würde (bei Seitenwind, Slip usw.), könnte man ein Zweiachsmodell ohnehin nicht steuern. Und - wichtige Voraussetzung - Querruder schließen Eigenstabilität ja nicht aus. Ein Anfängermodell muß ohne den 'störenden' Piloten am besten fliegen und sich notfalls alleine fangen, und dann stehen sowieso alle Ruder neutral.

Wem diese Argumente nicht reichen, der sollte auch an die Möglichkeit denken, mit einem Simulator zu beginnen. Bei Hubschraubern ist das heute Standard, und man beginnt mit einem 'normal' ausgerüsteten Modell, um erst später die zusätzlichen Schwierigkeiten 'einfacher' Modelle (z.B. fixed pitch) meistern zu lernen. Man kann genauso gut sagen, daß man den Schwierigkeiten eines Zweiachsmodells (s.o.) erst ausgesetzt werden sollte, wenn man das richtige Fliegen mit Querrudern beherrscht.

Am Beispiel Hubschrauber sieht man auch die weiteren Vorteile der Simulatorschulung. Man kann sinnvoll wechseln zwischen Grundübungen am Simulator und Festigung des Geübten in der Realität, was wohl den schnellsten Lernfortschritt bringt. In der Realität fliegt man erst, wenn die Absturzwahrscheinlichkeit gering ist. Das Simulationsprogramm kann den 'Fluglehrer' weitgehend ersetzen und den Lernenden von dessen Eigenheiten weniger abhängig machen.

So spart man viel Zeit und Geld (und Frust). Es gibt heute billige, aber ausreichende Simulatoren, die auch nicht allzu hohe Anforderungen an den PC stellen, der wiederum oft schon vorhanden ist. Und selbst der Pedro ist dagegen zu teuer (und zu schade), um ihn mit häufigen Bruchlandungen zu verbrauchen. Also kauft euch einen Simulator und ein besseres Modell, eigenstabil, aber mit Querrudern. Bei dem kann man dann auch bleiben. Es kostet (nach der berühmten Regel) vielleicht 20% des Preises für eine 'Orchidee', bringt aber schon 80% des Spaßes.

weiteres ...

Im Internet habe ich bei rc-online einen Artikel über den erwähnten 'Bussard' gefunden. Dort wird auch das Problem mit dem Motorspant beschrieben und es werden einige Kommentare zu Erfahrungen mit diesem dem 'Pedro' ähnlichen Modell gegeben.

Mit 'Plane Geometry' von Blaine K. Beron-Rawdon wurde auch der Pedro nachgerechnet. Seine im Prinzip gutmütigen Eigenschaften wurden dabei rechnerisch bestätigt, allerdings auch seine 'Mucken' wie relativ geringe Dämpfung. Die Excel-Blätter 'MeasureC' und 'DesignC' sowie 'RadGyr' aus 'Plane Geometry' mit den Daten des Pedro biete ich hier an. Um das Urheberrecht zu wahren, sind alle Berechnungsformeln entfernt und es gibt keine Dokumentation von 'Plane Geometry'. Die Daten des Pedro befinden sich auch schon in der vergleichenden 'Planes Database' von Blaine, die im Internet-Magazin R/C Soaring von Mike Shellim veröffentlicht wird.

Zum Üben habe ich die Flugeigenschaften des Pedro (mit Hilfe der Daten aus 'Plane Geometry') für den Simulator REFLEX abgebildet. Das Aussehen wurde dann mit RMK auch abgebildet. Dazu gibt es hier eine eigene Seite. Dort sind auch die Modelldateien für den REFLEX zum herunterladen zu finden.

Flugplatz

Es ist kein richtiger Flugplatz, sondern einfach ein sehr schöner Platz zum Fliegen. Im Jahr 2002 habe ich den Pedro hier in einen 20 Meter hohen Baum geflogen, weil ich nicht bemerkt hatte, daß aus Aufwind Abwind geworden war. Schade um das Modell, nur der Rumpf mit den Einbauten wurde von einem professionellen Kletterer gerettet. Aber daraufhin habe ich den Thermik-Star Spezial gekauft und bin zufrieden.

Eine eigene Seite zeigt einige Bilder, auch Luftbilder, die mit dem Brummi gemacht wurden, und ein Panorama. Hier geht es zu meinem früheren Flugplatz.